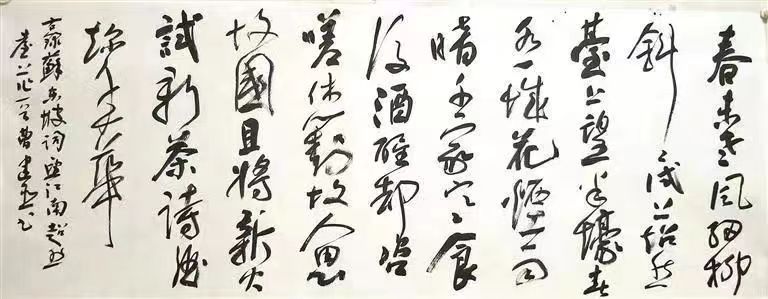

曹建臣书法作品

□李积霖

四年一届的全国书法篆刻展由中国文联和中国书协主办,是全国书坛最为重要的展览之一,是除中国书法兰亭奖之外国内书法界最高规格的综合性展览。它已成为引领书法审美、价值认同和发展方向的重要载体,成为凝聚广大书法家、集中展现当代书法艺术精品的权威平台。

全国第十三届书法篆刻展览入选名单揭晓时,青海共有两位作者入选,其中一位就是海东市乐都区的曹建臣。曹建臣出生于河南省郸城县,那里历史悠久,人杰地灵,自古就文脉相传。河南省又是中国书法大省,从殷墟甲骨到汉三阙,从洛阳“龙门二十品”再到“神笔王铎”,“中原书风”劲卷九州而长盛不衰。这种深厚的文化底蕴影响着一代又一代书学者,曹建臣正是浸润于这样的文化氛围中成长起来的。

曹建臣出身于郸城县一个普通农家,几十年里,他总是白天拿锄头、晚上挥笔头,不畏艰苦,临摹历代名家法帖。20世纪90年代末,曹建臣为了发展小型企业举家搬迁至乐都定居。他白天打理自己的预制厂,下班后通宵达旦研习书法。很快,就有多幅作品入选省展,而曹建臣本人,也顺利加入了青海省书法家协会。

曹建臣早年研习“二王”,尤其在《圣教序》上钻研多年,后苦练米芾、王铎,旁参黄庭坚草法。多年的埋头学习、认真思索,让曹建臣具有了较好的书法基础和审美情趣,其综合素养、艺术造诣也逐步提升。

我们知道,书法作为一种艺术,不仅是文字的书写、个人才情气质的传达,更承载着时代的精神气象与文化信仰的传承。但随着科技的发展,书法实用功能的消退,艺术价值高度凸显,书法艺术在审美、评判方面也发生了新的变化,一批善学敢变、禀赋聪颖的实力书家乘势而起,他们为当代书法发展注入活力与生机,书法家曹建臣便是这个群体中脱颖而出的优秀书法家之一。

曹建臣成功的作品基本上以条幅为主,我们知道条幅作品具有由上至下笔势的广阔发挥空间,成为书家抒发内心情感和表达艺术追求的不二选择。条幅作品是纵向延伸的,很忌讳出现“状如算子”的情况,这种情况会使作品呆板没有生机。好的作品的气势会以游龙之姿贯穿上下,这非简单的字间连笔就可以做到。看似随心纵笔,其实要在单字的造型技术,字与字之间的大小、粗细、收放、宽窄、欹斜等对比,几个字的组合与组合的变化,行与行之间的对比、呼应、取势上做大量的文章。我们知道徐渭、王铎、傅山、张瑞图是站在条幅创作顶峰的人。曹建臣书写时养墨蓄势,笔意纵横、雄沉力著,这得益于他苦心钻研明人书法,深得王铎书法的精髓。他参加第十三届国展的这幅以王铎为根基的作品就表现得极其到位,通篇看这幅作品笔势灵动、富有韵律、点划准确沉实而又富于流线跳荡,字形端稳从容而又欹侧聚散穿插互用不落窠臼,涨墨适度,重笔不板滞,轻笔不浮薄,结密处不闷塞,疏阔处不松散。整幅作品其风神意趣,完全是从传统中得来,又从传统中化出。

书法艺术不仅是一个技法问题,而是书家情感对审美对象的深层反映和心灵向往的精神寄托,也是书法艺术创作的源泉。真正意义上的书法创作,是综合运用已经掌握的技法、技能、学养和博识进行富有个性的运思和笔墨表现艺术。我们再看曹建臣2024年参加青海省书法展获一等奖的这幅四尺整张作品,通篇行草书写,形质坚劲,神采俊朗,洒脱飘逸,骨气与逸气并生;温醇中含奇崛、雄深中蕴妙趣,刚柔相济又极具古雅之美。其点划、用笔、章法、布局、结字技巧都给人一种笔今貌古的清新感。正因曹建臣秉持了这些法度与规则,他的书法意境才带有他浓重的感情色彩,才找到属于自己笔墨唯美的表达方式。

宗白华先生谈到,书法艺术境界应该是自由自在、无拘无束的,我手写我心,达其性情、形其哀乐,不能仅仅停留在技术层面。我以为书法家首先要有个性,在技术把握较熟练的情况下,对境界要有不懈探索。一边要肩负深厚的传统文化精神,一边要承载充盈的生命活力和与时俱进的现代感,努力在传统和现代之间寻求艺术的最佳契合点,用不同于他人的“书法语汇”来表达自己的情感,深研经典,寻找与时代思想相契合的艺术精神和表现形式,力争做到推陈出新。目前书法界对当代书法普遍有两种观点,一种观点认为,当下草书创作处于历史最繁荣时期,众多展览推动了书家对历代草书的借鉴与吸收,章草、“二王”、《书谱》、颜鲁公、黄庭坚、晚明大草、汉隶、北碑因子等在今人的笔下被复制、还原、唤醒、放大、嫁接、糅合、夸张表现,此之谓发展;另一种观点则相对保守:如林鹏老先生认为“当代无草书”。老先生认为当代草书的精神已经失落,当下草书创作只是徒有其表,徒有其形,而无草书的内涵与精神。事实上,这两种观点并非完全对立,但基本上概括了当下草书发展的总体现状和面临的问题。

我在想,曹建臣应该属于哪一种?或许这有些绝对。但近些年的全国书法大展,“二王”一路的行草书和王铎涨墨书风一直占据重要地位。当大家都来学王铎,如何写出与众不同的气质就成了每个书法家需要思考的问题。曹建臣融合“二王”行书以及明清浪漫主义书风,并融入当代书法审美,无疑丰富了王铎书法的形式表现与精神意蕴,透露出一种浓郁鲜明的时代气息和灵秀含蓄的书卷气。欣赏曹建臣的书法的确给人一种美,一种赏心悦目之美,一种天朴自然之美。其作品既包含着对传统精髓选择性的吸收,还表达出了他对当代书法发展认识准确的把握,他不仅取法高古,还有着对当代书法的深入研究。明人书法的韵味、当代书法作品的新章法,在他的整合之下,其书法作品有了别具一格的风味。尤其是字内空间的大疏大密,字形似正还奇,极尽变化之能。这也正是他脱颖而出入选全国第十三届书法篆刻展的原因。

我一直认为,写草书是最见才情与性情的痛快活。当然这有两个前提:一是技巧要到位,要具备相当扎实的笔墨把控基础;二是要充分调动书写时的性情,让激情驱使笔墨,纵横恣肆、淋漓畅快、把酒临风、神采毕现。但我们要知道把经典转化为内心向往的自由表达,是一个对自己身心进行洗濯的、复杂而内在的过程。书法尤其如是,只有依存传统经典,才能逐渐提升自己的状态。学书的过程,是不断走进经典、研习经典、修炼自我的过程;是不断超越、不断否定自我的学习过程;是不断调整、不断创新的积累过程。曹建臣写草书,能融会贯通,书法行气充盈,婉转的曲线与劲挺的直线交互出现,字形的俯仰与开合变化丰富,也展示出其对纸张、毛笔娴熟的驾驭能力。在用墨上,曹建臣往往蘸一次墨后,从湿写到干,然后再蘸墨,再写到干。墨只有“黑”一种颜色,但古人讲“墨分五色”,就是指墨在不同干湿下所能展现的不同状态。曹建臣的作品虽没有丰富到“五色”,但其笔下显现的轻淡与枯浓、厚重与洒脱,还是很好地彰显了作品的艺术表现力。

中国书法始终围绕中国文化精神在传承和延续,文化是书法的内在气质,文气的书法,才有触动心灵的力量,这也是文字能成为书法艺术的重要原因,而且经久不衰。透射着文明古国深厚文化底蕴的书法艺术,从来就没有离开过中国文化精神,经过数千年的演变发展,愈发充盈刚健。中国人用文化的形式坚守着自己的人生信念与哲学思考,伴随着清风明月般的淡泊心志,一代一代地传承发展下来……

这几年曹建臣虽然成绩斐然,但他仍然保持着一份安静与淡定,在拈毫濡墨之间,坚守着书法的肃穆之美,坚守着书法的本真之道。笔意纵横,敦朴自然,这是我对曹建臣书法艺术的概括,也是对他未来的期许。我们有理由相信,曹建臣未来的岁月里,一定会围绕中国文化精神研习书法,他也一定能找到书法的文化精神与自己内心的一种平衡和静谧。

青公网安备63010402000682号

青公网安备63010402000682号